社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野の行政手続でマイナンバーが利用されています。

雇用保険、医療・介護保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律や条例で定められた事務において、マイナンバーを提示したり、書類にマイナンバーを記載するなどの形で利用され、また民間事業者においても社会保険、源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱うようになります。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度は、社会保障と税の各制度における効率性、透明性の向上を図り、給付や負担の公平性を確保するとともに、国民の利便性の向上を図ることが可能となる社会的基盤(インフラ)とされています。

- 公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。 - 国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素 化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。 - 行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

マイナンバーについて

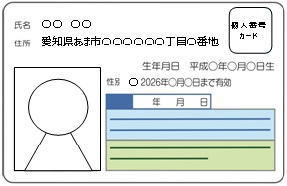

住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定し通知します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。また、希望者には、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けることができます。(発行費用は、初回のみ無料です。)

また、法人事業者にも一意の法人番号が付与されます。

マイナンバーの利用場面について

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続など法律で定められた事務に限って利用されます。

|

年金

|

年金の取得・承認、給付を受ける際に利用

|

|---|---|

|

労働

|

雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用

|

|

ハローワーク等の事務等に利用

|

|

|

福祉・医療その他

|

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続き、福祉分野の給付、生活保護の実施等、低所得者対策の事務等に利用

|

|

税

|

国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載

|

|

当局の内部事務等に利用 |

|

|

災害対策

|

被災者生活再建支援金の支給に関する事務に利用

|

|

被災者台帳の作成に関する事務に利用

|

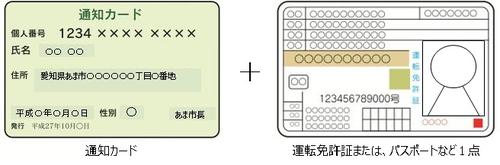

マイナンバーの本人確認

マイナンバーが必要な手続では、マイナンバーを使った成りすまし等の不正行為を防止するために本人確認を行うことが義務付けられています。そのため、手続をする人のマイナンバーを確認できる書類とそのマイナンバーの所有者本人の身元を確認できる書類が必要になります。

※身元確認で顔写真がない書類(健康保険証や年金手帳など)の場合は2点、確認書類が必要です。

※代理人による手続の場合は、

- 代理権(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状)

- 代理人の身元(代理人のマイナンバーカード、運転免許所など)

- 本人の番号(本人のマイナンバーカード、通知カードなど)

の3つを確認する必要があります。

個人情報の保護について

- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。

- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市長公室 情報推進課

あま市七宝町沖之島深坪1番地

電話:052-444-1373 ファクス:052-444-0982

Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。